中科院物理研究所禹习谦:我国当前第三代纳米硅碳负极达到国际领先水平

中国科学报 2024/6/5 15:54:11 点击 718 次

中国粉体网讯 2023年5月起,“学习强国”学习平台与中国科学报社联合发起“科学家回信”活动,邀请广大读者向自己心中向往尊敬的科学家、科技工作者提问、留言。活动启动后,“学习强国”“科学网App”收到了读者的踊跃留言。我们精选了读者彭家彪的提问,请中国科学院物理研究所研究员、博士生导师禹习谦发出第五十七期回信。

读者彭家彪:新能源电池技术材料有什么突破吗?

禹习谦:新能源汽车动力电池的关键材料是正负极活性材料和电解质材料。关键材料的技术创新是实现固液混合电池直至全固态电池的基础。

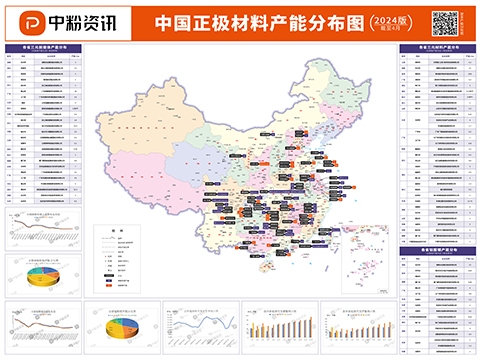

正极材料方面,正极材料采用高镍三元材料和磷酸铁锂材料,近年来通过不断提高三元材料中的镍含量来提升能量密度。此外,高电压正极材料、富锂锰基、超高镍三元等正极材料也均实现性能上的突破并逐步开始产业化应用。

目前,超薄固态电解质包覆高容量正极材料并结合多级结构设计技术已成功应用于固态电池,实现了降低界面电阻、阻止氧气释放以及稳定体相结构等效果。

负极材料方面,高容量纳米硅碳负极材料通过结构设计和表面包覆,例如形成“元宵”结构、“鱼皮花生”结构、“核桃”结构,实现硅碳负极各向同性超低膨胀、超长寿命、高倍率的突破效果,能够满足实际应用需求。当前市场上第三代纳米硅碳负极达到2000毫安时每克,该材料由我国自主研发,达到国际领先水平。

正负极材料作为电池中存储能量的材料,其容量的提升可以使得电池能量密度得到显著提升。比如,采用磷酸铁锂正极和石墨负极的电池能量密度可以达到170瓦时每公斤,作为动力电池能支持新能源汽车续航超过400公里,而采用更高容量的高镍正极和硅碳负极的锂离子电池能量密度可以超过300瓦时每公斤,支持续航超过700公里。

能量密度提升带来的显著问题是电池安全问题,使用化学性质更稳定的固态电解质代替锂离子电池中易燃的液态电解液,是解决高能量密度电池安全性问题的关键。目前正在研发的固态电解质材料有聚合物、氧化物、硫化物和聚合物/氧化物复合等类型。其中复合型固态电解质已经取得突破。如中国科学院物理研究所团队开发的“原位固态化”技术,可以将电池中的液态电解液原位转化成复合型固态电解质。该技术目前已经应用到了量产的产品中,使能量密度达到360瓦时每公斤的单体电池可以通过严苛的安全性测试,其优点在于不发生起火情况,高能量密度也支持新能源汽车续航首次超过1000公里。同时,该技术也已批量用于无人机电池,使得续航能力提升20%,寿命延长1倍。

总体来看,固态电池的关键材料需要不断发展以满足性能需求,正极材料会由目前的三元材料向高镍三元材料、富锂材料过渡,直至满足固态电池需求的高比容量新型正极材料;负极材料会从石墨负极,过渡到硅碳负极,最后到金属锂负极;固态电解质由固液混合电解质、准固态电解质最后到全固态电解质逐步发展。

(中国粉体网编辑整理/苏简)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!

- 1万吨锰酸锂!1.5万吨磷酸锰铁锂生产线项目签订

2024.06.21 - “晒肌肉”!力神半固态电池亮相欧洲车展

2024.06.21 - 湖南省工信厅:《湖南省锂电池及先进储能材料产业三年行动计划》固态电池梳理!

2024.06.20 - 总投资13亿元!瑞逍科技全固态电解质项目开工

2024.06.18 - 固态电池再加速 合源锂创获得亿元Pre-A轮融资!

2024.06.18