中科院青岛能源所又一固态电池技术实现突破

中国粉体网讯 近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所又公布了一项固态电池的技术突破,是在崔光磊研究员带领下,董杉木研究员、胡磊博士等利用熔融黏结技术,干法制备出具有出色柔韧性的超薄硫化物固态电解质膜,其优异的力学性能、离子电导率以及应力耗散特性可有效抑制电池内部应力不均导致的机械力失效。该方法制备的高面载量LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2(NCM83)正极(活性材料≥50 mg/cm2)与多孔铝集流体具有优异粘结性,实现界面融合,有效规避传统湿法正极容易产生裂纹问题,制备出的一体化全固态电池具有优异的界面稳定性、长循环性能。

研究成果以“Fusion Bonding Technique for Solvent-free Fabrication of All-solid-state Battery with Ultra-thin Sulfide Electrolyte”为题发表在Advanced Materials上,青岛能源所崔光磊、董杉木为论文通讯作者,胡磊和博士生任钰朗为共同第一作者。

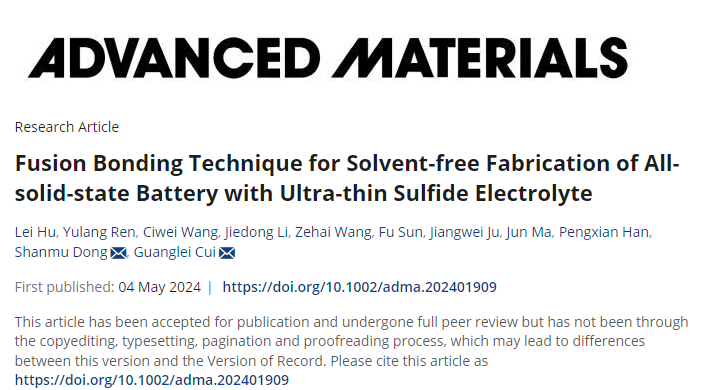

硫化物固态电解质膜的制作SEM展示

研究团队针对目前干法制备过程中各组分分散不均问题,提出低压力制备的熔融粘结策略,在粘流态下将低粘度的热塑性聚酰胺(TPA)与硫化物Li6PS5Cl进行预混,较低压力下(≤5MPa)热压成型,诱导TPA在硫化物颗粒间隙渗透,构建聚合物逾渗网络,实现超薄成膜(厚度≤25μm)的同时,兼具优异的柔韧性、热塑性、可弯曲性、拉伸性和较高离子电导率(2.1mS/cm)。

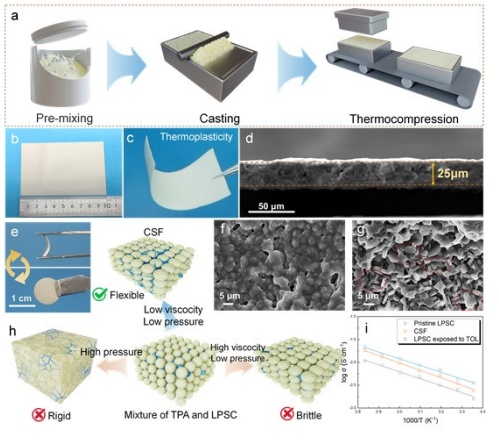

SX-CT对应力耗散机制的解析

使用同步辐射X射线断层扫描(SX-CT)对循环过后的对称电池进行观测,发现该超薄膜能够有效抑制循环过程中因电极体积膨胀带来的界面分离和电解质碎裂等问题,保持界面稳定,证明在固态电解质内部构建完整的聚合物逾渗网络,不仅有利于其薄层化,更有利于耗散电池运行过程中的不均匀内应力,降低力机械失效风险。

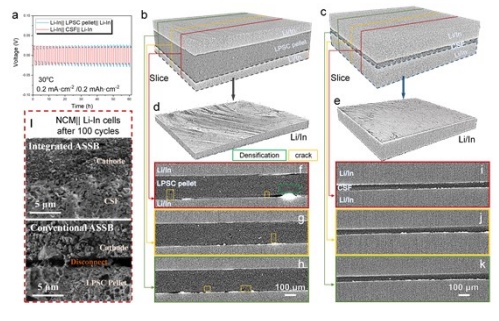

一体化硫化物全固态电池的长循环性能

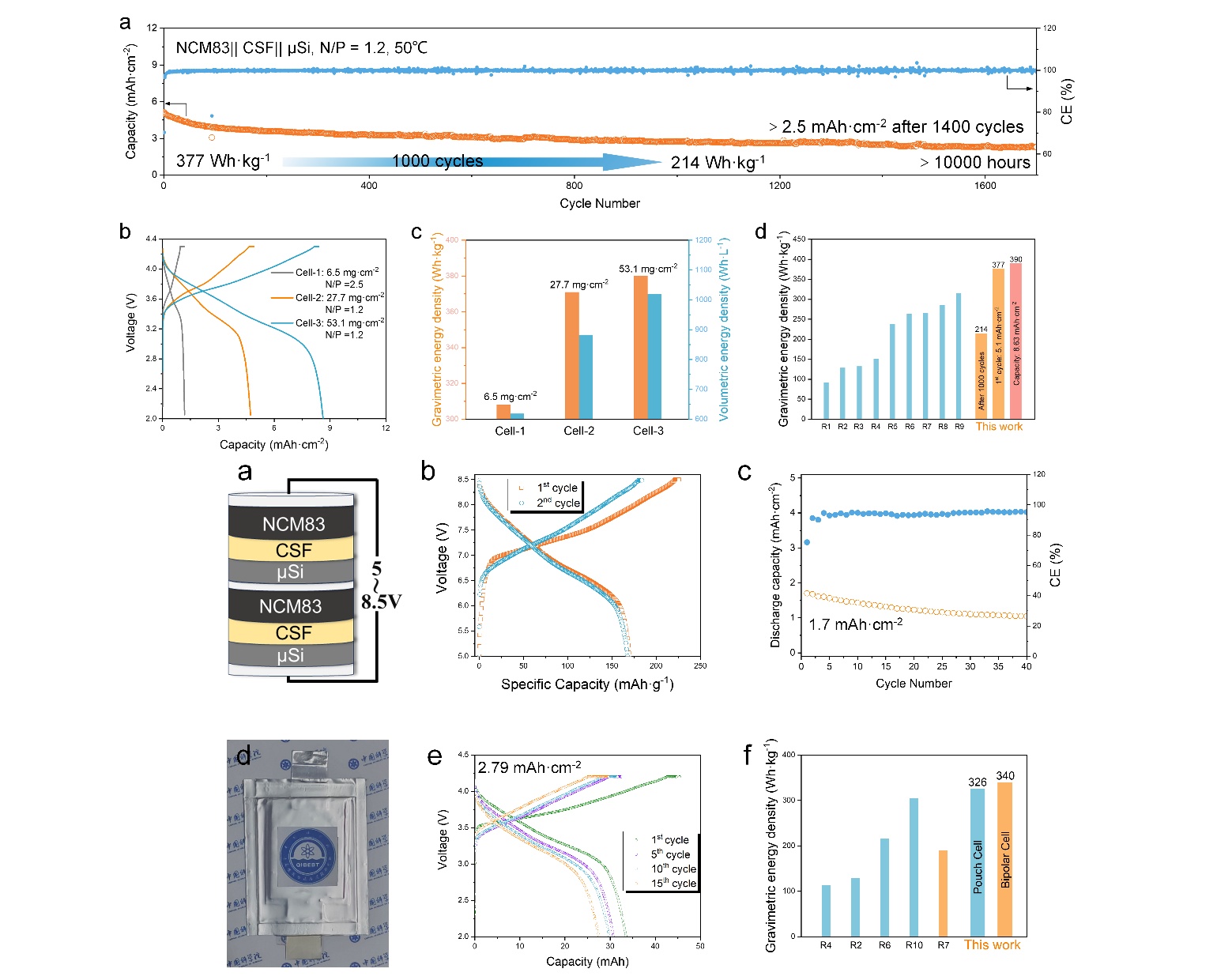

研究团队以正极和薄层电解质的界面熔融粘结为策略,制备出的一体化全固态电池,适配锂铟负极,707次循环后容量保持率大于80%;适配纯硅负极(μSi),478次循环后容量保持率大于80%,可循环2000次。在高负载NCM83(28.5 mg·cm-2)||μSi全电池中,经过9200小时、1400次循环后,其面容量保持大于2.5 mAh·cm-2,循环寿命超过10000小时,进一步提升NCM83载量到53.1 mg·cm-2,其能量密度超过390 Wh/kg,1020 Wh/L,高于目前文献所报道的高镍三元体系的硫化物全固态电池。研究团队基于该策略分别组装了Bipolar(5-8.5V)和高面载量(2.79 mAh/cm2)单片软包二次电池,表明熔融黏结技术具有出色的实用性潜力,对硫化物全固态电池的商业化具有重要意义,为全固态电池未来科学研究和工艺技术发展提供有力参考。

作者简介

崔光磊,研究员,博士生导师,国家新能源汽车专项高比能固态锂电池技术项目首席科学家,国家级人才,国家杰出青年科学基金获得者,国务院特殊津贴专家。获山东省自然科学一等奖、青岛市自然科学一等奖等奖项。2005年于中国科学院化学所获得有机化学博士学位,2005年9月至2009年先后在德国马普协会高分子所和固态所从事博士后研究。2009年2月以研究员到中科院青岛生物能源与过程所工作,现任中科院青岛能源所学位委员会主任、学术委员会副主任,青岛储能产业技术研究院执行院长、能源应用技术研究室主任,国际聚合物电解质委员会理事、国际储能创新联盟理事、中国化学会电化学委员会委员、中国化学会有机固体专业委员会委员等。近几年主要从事高比能固态电池关键材料和系统研发、深海特种电源开发应用及固态光电转换器件的研究工作。先后在能源材料、化学、器件等方面的国际权威杂志Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Environ. Energy Science、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Sci.等发表文章300多篇,他引10000多次。

董杉木,青岛生物能源与过程研究所研究员,博士生导师。泰山学者青年专家、中科院青年中国科学院青年创新促进会入选者,2012年博士毕业于中科院青岛生物能源与过程研究所,师从崔光磊研究员。申请人从事锂金属界面设计及相关机理研究。近年来共发表SCI学术论文94篇,他引5200余次,个人H-index 42。近五年在 Angew. Chem. Int. Ed,Adv. Mater.,Mater. Today,Adv. Energy Mater.,Chem. Mater.,等国际权威学术期刊上以第一作者或通讯作者发表SCI论文35篇,承担包括中科院先导A子课题、国家重点研发计划子课题在内共4个项目,累计经费超过1500万。授权专利12项,在17年、18年分别以第三完成人身份获得青岛市、山东省自然科学奖一等奖各一次。

参考来源:

中国科学院青岛生物能源与过程研究所

(中国粉体网编辑整理/苏简)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!

- 未来已来:固态电池技术引领农业机械变革

2024.06.15 - 推动固态电池研发:黄建宇教授

2024.06.14 - 助力低空经济!恩力动力全固态电池获得重大突破!

2024.06.13 - 应用卫蓝半固态储能电池!这一储能电站示范项目顺利并网

2024.06.12 - 锂电池之后,谁能脱颖而出?

2024.06.07